Artista e cioè letterato, poeta, intellettuale, profondo conoscitore di uomini e di codici, personalità dalla cultura raffinata, genio sublime; oppure artigiano e cioè – più modestamente – compilatore di copioni (a volte raffazzonati), direttore di scena e suo innovatore (imbevuto quindi della materialità del teatro, fatto di estasi e sudore), spregiudicato imbonitore di folle, uomo di fatica e di sbronze, frequentatore di taverne e bordelli?

Certo ho un po’ esagerato a operare una divisione così manichea. Ma siamo sicuri che l’uomo che sapeva calcare e infiammare le tavole del palcoscenico del Globe non fosse anche capace, e proprio per questo, di innalzarsi ad altezze poetiche quali siamo ormai avvezzi a riconoscergli, ricombinando tra loro elementi e suggestioni, le più varie, che meglio sembrano adattarsi alla cultura e alla penna di un pensatore più erudito dell’illetterato- stando alle notizie che abbiamo sulla sua incompleta formazione scolastica – Shakespeare? No, certo che non ne siamo sicuri; altrimenti non assisteremmo, e non avremmo assistito, alla fioritura delle teorie più disparate, a cominciare da quelle che vogliono il Bardo solo come un prestanome: quella di Santi Paladino che vedeva in controluce la figura di Michel Agnolo Florio, per non dire di Mark Twain e Henry James che lo volevano controfigura di Francis Bacon; e chi scorgeva in lui la penna del conte di Southampton, chi voleva che le sue opere fossero frutto di Christopher Marlowe o di Edward de Vere, conte di Oxford…

infiammare le tavole del palcoscenico del Globe non fosse anche capace, e proprio per questo, di innalzarsi ad altezze poetiche quali siamo ormai avvezzi a riconoscergli, ricombinando tra loro elementi e suggestioni, le più varie, che meglio sembrano adattarsi alla cultura e alla penna di un pensatore più erudito dell’illetterato- stando alle notizie che abbiamo sulla sua incompleta formazione scolastica – Shakespeare? No, certo che non ne siamo sicuri; altrimenti non assisteremmo, e non avremmo assistito, alla fioritura delle teorie più disparate, a cominciare da quelle che vogliono il Bardo solo come un prestanome: quella di Santi Paladino che vedeva in controluce la figura di Michel Agnolo Florio, per non dire di Mark Twain e Henry James che lo volevano controfigura di Francis Bacon; e chi scorgeva in lui la penna del conte di Southampton, chi voleva che le sue opere fossero frutto di Christopher Marlowe o di Edward de Vere, conte di Oxford…

Ognuna di queste teorie ha le proprie ragioni, le proprie pezze d’appoggio – alcune un po’ fantasiose, a dire il vero. Ma il quesito è sempre lo stesso (non solo quello amletico): aspiriamo a dare un volto al nome, qualunque sia, – Cos’è mai un nome? Quella che chiamiamo rosa, con un altro nome avrebbe lo stesso profumo!, dice Giulietta nella traduzione di F. Marenco -; o desideriamo assistere al mirabolante spettacolo delle passioni, farcene travolgere e uscirne come nuovi, stupefatti di fronte alla natura umana che lotta e s’affanna, per il potere o per amore, come Miranda dinnanzi all’apparizione di Alonso e gli altri naufraghi: O wonder! How many goodly creatures are there here! How beauteous mankind is! O brave new world That has such people in’t! [Oh, prodigio! Quante belle creature! Com’è bella l’umanità! O meraviglioso mondo nuovo, che contieni tali creature! (trad. di M. D’Amico)]?

Intendiamoci: uscirne stupefatti non significa non poterci poi ragionare sopra, scovando i significati che la lettura e soprattutto la visione dei drammi implicano, in un momento di ripensamento ulteriore ma sempre nutrito e come coagulato in quell’impressione di vita che s’agita sulla scena e che ha un corpo, contraddizione e sintesi dell’uomo e della sua esperienza terrena. Insomma, vogliamo fare i detectives o sederci in poltrona ad assistere alle rappresentazioni che in maniera mirabile hanno resistito all’insidia dei tempi e alla “spietata” o alla “oltraggiosa mano del Tempo”? E guerra al Tempo per amor tuo io muovo, / ché quanto ti toglie, ti innesto nuovo (trad. di Elio Chinol). Il dubbio permane comunque, lanciando il suo sortilegio sulle nostre menti curiose; ma tant’è.

Facciamoci quindi guidare dalle parole di un esperto: “ È vero: se Shakespeare non fosse stato un grande poeta non avremmo drammi così grandi che portano il suo nome. Ma è altrettanto vero che a manifestarsi in quei versi a volte recitati in coro dal suo pubblico originario non era soltanto una personalità particolarmente dotata di inventiva, di eleganza stilistica, di visione ideale, ma un’intera comunità con la sua storia, le sue passioni, i suoi conflitti, i suoi stimoli, le sue resistenze e rifiuti. Unica era la vocazione, ma differenti le tradizioni cui quell’arte plurale attingeva, e che arrivava a fecondare. Nell’arena del teatro il soggetto poetante scendeva a un continuo confronto con l’architetto del racconto e del dialogo, con il regista dell’azione, con l’impresario oculato, con la struttura di un genere che si era evoluto nel tempo, che lo sovrastava, lo vincolava. Separati erano gli ambienti che lo accoglievano e premiavano – e separati i loro modi di accoglienza e approvazione – fino a determinare la sua qualità di artista, le tecniche delle sue composizioni, e con esse il suo status – elevato come poeta, basso se non infimo come drammaturgo – nella società del tempo”. Franco Marenco apre così la sua Introduzione al quarto e ultimo volume di Tutte le opere di Shakespeare, da lui curate, e pubblicate da Bompiani. Questo per dire, seguendo il prof. Marenco, che i King’s Men erano più interessati a farsi ascoltare che a farsi leggere, ad attingere ai modelli classici, certo (quanto Ovidio c’è nei drammi shakespeariani?), a “chiedere una mano al classico”, come ha detto L. Marfè, “per poi tagliargliela”, fondando un genere a sé stante, grazie al pubblico “imperiosamente partecipe” (che Marenco chiama “protagonista elusivo”) e alle “straordinarie possibilità e versatilità di una lingua che pare quasi inventata di recita in recita, e che diventava la chiave di volta dei drammi”.

Facciamoci quindi guidare dalle parole di un esperto: “ È vero: se Shakespeare non fosse stato un grande poeta non avremmo drammi così grandi che portano il suo nome. Ma è altrettanto vero che a manifestarsi in quei versi a volte recitati in coro dal suo pubblico originario non era soltanto una personalità particolarmente dotata di inventiva, di eleganza stilistica, di visione ideale, ma un’intera comunità con la sua storia, le sue passioni, i suoi conflitti, i suoi stimoli, le sue resistenze e rifiuti. Unica era la vocazione, ma differenti le tradizioni cui quell’arte plurale attingeva, e che arrivava a fecondare. Nell’arena del teatro il soggetto poetante scendeva a un continuo confronto con l’architetto del racconto e del dialogo, con il regista dell’azione, con l’impresario oculato, con la struttura di un genere che si era evoluto nel tempo, che lo sovrastava, lo vincolava. Separati erano gli ambienti che lo accoglievano e premiavano – e separati i loro modi di accoglienza e approvazione – fino a determinare la sua qualità di artista, le tecniche delle sue composizioni, e con esse il suo status – elevato come poeta, basso se non infimo come drammaturgo – nella società del tempo”. Franco Marenco apre così la sua Introduzione al quarto e ultimo volume di Tutte le opere di Shakespeare, da lui curate, e pubblicate da Bompiani. Questo per dire, seguendo il prof. Marenco, che i King’s Men erano più interessati a farsi ascoltare che a farsi leggere, ad attingere ai modelli classici, certo (quanto Ovidio c’è nei drammi shakespeariani?), a “chiedere una mano al classico”, come ha detto L. Marfè, “per poi tagliargliela”, fondando un genere a sé stante, grazie al pubblico “imperiosamente partecipe” (che Marenco chiama “protagonista elusivo”) e alle “straordinarie possibilità e versatilità di una lingua che pare quasi inventata di recita in recita, e che diventava la chiave di volta dei drammi”.

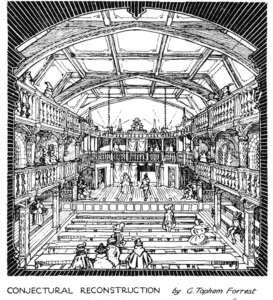

Nell’ultima fase shakespeariana si assiste dunque a un sempre maggior ricorso alle risorse prettamente teatrali,  dovuto alle specifiche condizioni storiche in cui versava la scena inglese tra il 1608 e il 1613, ad esempio, gli anni della composizione dei romances: parliamo del perfezionamento delle tecniche della messinscena, della guerra dei teatri, cioè della contrapposizione tra sale pubbliche e private, della differenziazione del pubblico – nuova borghesia e aristocrazia tradizionale – e del fatto che i King’s Men rientrarono in possesso, nel 1609, del Blackfriars Theatre, un ex monastero – che vide peraltro l’udienza di divorzio di Caterina d’Aragona e Enrico VIII -, trovandosi quindi a gestire due realtà molto diverse; non ultimo, parliamo del sospetto cui era sottoposto il teatro da parte degli ambienti riformati: tutti elementi che devono far riflettere sulla svolta che Shakespeare impresse ai suoi copioni, sulle motivazioni intrinseche di tale evoluzione.

dovuto alle specifiche condizioni storiche in cui versava la scena inglese tra il 1608 e il 1613, ad esempio, gli anni della composizione dei romances: parliamo del perfezionamento delle tecniche della messinscena, della guerra dei teatri, cioè della contrapposizione tra sale pubbliche e private, della differenziazione del pubblico – nuova borghesia e aristocrazia tradizionale – e del fatto che i King’s Men rientrarono in possesso, nel 1609, del Blackfriars Theatre, un ex monastero – che vide peraltro l’udienza di divorzio di Caterina d’Aragona e Enrico VIII -, trovandosi quindi a gestire due realtà molto diverse; non ultimo, parliamo del sospetto cui era sottoposto il teatro da parte degli ambienti riformati: tutti elementi che devono far riflettere sulla svolta che Shakespeare impresse ai suoi copioni, sulle motivazioni intrinseche di tale evoluzione.

Non ci sono dubbi a proposito del fatto che il teatro sia struttura portante e significante dell’impianto concettuale shakespeariano, se stiamo alle svariate occasioni in cui è citato in tal senso: da “Tutto il mondo è un palcoscenico” (Come vi piace) a “La vita non è che un’ombra che passa, un povero attore che s’agita e si pavoneggia la sua ora sulla scena” (Macbeth), da “Quando nasciamo noi piangiamo perché siamo venuti su questa grande ribalta piena di pazzi” (Re Lear) a “Considero il mondo per quello che è, Graziano – una scena dove ciascuno recita la sua parte, e la mia è una parte triste” (Il mercante di Venezia), per finire con “questo grande palcoscenico non mostra che parvenze / su cui con segreto influsso commentano le stelle” (Sonetto 15). Tutte mirano a fare del palcoscenico l’osservatorio, il banco di prova su cui si misurano e si consumano i destini  umani. Si misurano: perché è in quell’arena che si provano le storie, le azioni, i pensieri conseguenti. In teatro si agisce e si vede qual è la risultante dell’azione, gli effetti che provoca, le reazioni che suscita: su di sé, sul compagno. In teatro si entra in relazione e si osserva, si prova, si ripete, si rimane fulminati da ciò che accade e mai più potrà accadere allo stesso modo, nonostante il tentativo. Si assiste all’epifania e se ne fa tesoro per comporre – chi ne ha la facoltà – versi immortali che prendano le mosse da fatti materiali connessi con la terribile ambiguità dell’essere carne e anima. Ci si sporca insomma le mani perché quelle mani possano scrivere e i fogli possano viaggiare – di mano in mano, di scena in scena – e raggiungere chi ha orecchio per ascoltare, chi ha occhio per vedere, chi ha cuore per farsi toccare dalla sconvolgente verità di un genio che tutto ha saputo descrivere, l’orologio che scandisce il nostro tempo e gli affanni, gli affetti e gli inciampi, l’atrocità di una carneficina e l’aerea e delicata innocenza di un amore, il trionfale e tragico destino di una passione, la sete sconcertante di potere, la farsa della realtà e la realtà della farsa, messa in bocca a un fool che tutto può dire, anche la scomoda verità che ognuno fugge, per ricomporre il quadro d’insieme e restituircelo conturbante e disperante nella sua nudità sbozzata dai chiaroscuri.

umani. Si misurano: perché è in quell’arena che si provano le storie, le azioni, i pensieri conseguenti. In teatro si agisce e si vede qual è la risultante dell’azione, gli effetti che provoca, le reazioni che suscita: su di sé, sul compagno. In teatro si entra in relazione e si osserva, si prova, si ripete, si rimane fulminati da ciò che accade e mai più potrà accadere allo stesso modo, nonostante il tentativo. Si assiste all’epifania e se ne fa tesoro per comporre – chi ne ha la facoltà – versi immortali che prendano le mosse da fatti materiali connessi con la terribile ambiguità dell’essere carne e anima. Ci si sporca insomma le mani perché quelle mani possano scrivere e i fogli possano viaggiare – di mano in mano, di scena in scena – e raggiungere chi ha orecchio per ascoltare, chi ha occhio per vedere, chi ha cuore per farsi toccare dalla sconvolgente verità di un genio che tutto ha saputo descrivere, l’orologio che scandisce il nostro tempo e gli affanni, gli affetti e gli inciampi, l’atrocità di una carneficina e l’aerea e delicata innocenza di un amore, il trionfale e tragico destino di una passione, la sete sconcertante di potere, la farsa della realtà e la realtà della farsa, messa in bocca a un fool che tutto può dire, anche la scomoda verità che ognuno fugge, per ricomporre il quadro d’insieme e restituircelo conturbante e disperante nella sua nudità sbozzata dai chiaroscuri.

In tutto questo, la scena prende vita e si apre ai prodigi: una statua si anima e restituisce a Leonte la sua Ermione; Prospero scatena tempeste e sbriglia Ariel sull’orizzonte, la foresta di Birnam si muove contro il castello di Dunsinane per sradicarne il “cane dell’inferno” che lo abita e liberare la povera patria che sanguina.

E la musica si alza su tutto, come un balsamo… “Com’è dolce la luna che dorme distesa su questo pendio!”, dice Lorenzo alla sua Jessica sul finale de Il Mercante di Venezia, “Sediamoci qui, ad ascoltare le note che penetrano l’udito. La tenera quiete della notte si accorda con il tocco della dolce armonia. Siedi, Jessica. E guarda la volta del cielo, quale fitto intarsio di luminosi dischi d’oro disegna! Anche il più piccolo pianeta che vedi, col suo movimento produce il canto di un angelo, in coro con i cherubini dagli occhi appena schiusi. Tale è l’armonia delle anime immortali, che noi, finché le racchiude questo caduco involucro di fango, non possiamo percepire”. Non possiamo, ma ce ne arriva un’eco che ci guida alla ricerca di una terra dove ritrovarci, non più spezzati, ma ricomposti, integri – almeno per il tempo di una rappresentazione. Seguiamo ancora Lorenzo: “ L’uomo che non ha musica in sé, che non si commuove alla dolce armonia dei suoni, è incline ai tradimenti, ai raggiri e alle rapine. Le sue emozioni sono spente come la notte, e i suoi affetti oscuri come l’Erebo. Non fidarti di un tale uomo – ma ascolta la musica”. Musica e versi: un tutt’uno se, questi ultimi, vengono declamati ad alta voce. E allora declamiamoli, nelle ore buie che ci artigliano, scoprendo presagi in forma di indizi che dicono che non importa chi sia stato, quel Bardo; importano le sue creazioni, importa che vivano “dove più alita la vita: sulla bocca degli uomini”. Cito dalla sempre splendida traduzione di Elio Chinol (Sonetto 81)

Ch’io viva per scrivere il tuo epitaffio

o tu sopravviva a me marcito nella terra,

mai potrà morte dal mondo la tua memoria

sradicare, pur se tutto di me sarà dimenticato.

Il tuo nome trarrà di qui vita immortale,

anche se, scomparso, da tutti sarò ignorato;

la terra a me non darà che comune sepoltura,

mentre tu avrai negli occhi degli uomini la tomba;

tuo monumento saranno i miei soavi versi,

che occhi ancor non nati un giorno leggeranno,

e lingue future parleran di te

quando chi ora respira sarà morto.

Così tu vivrai – la mia penna ha tali doni –

dove più alita la vita: sulla bocca degli uomini.