Leggevo a mezza voce, proprio per niente

Leggevo a mezza voce, proprio per niente

mortificato di non capirci niente; parole, suoni,

naturalmente nomadi come lassù le stelle,

qua e là in cielo disposte, compitate a grumi,

ma rare a fronte le miriadi altre lacrime disperse.

[Carmelo Bene]

Le scorribande, alcoliche e scacchistiche, di due rilevanti figure culturali del secondo Novecento, Carmelo Bene ed Emilio Villa, risalgono agli anni dell’orda d’oro, tra Sessantotto e Settantasette, sullo sfondo di una Roma ancora fortemente impregnata di gusto retrò tra Caffè Greco e dolce vita. Entrambi indiscussi maestri nel disseminare la propria opera, sgambettare il proprio ego o anche semplicemente soltanto nel complicarsi la vita, a distanza di decenni sembrano condividere molto di più di una semplice frequentazione e stima reciproca.

Una possibile genealogia, utile a comprendere in parte i nessi esistenti tra il mistilinguismo di Villa e la phoné della macchina attoriale C.B., si ritrova, forse involontariamente, già a partire da un celebre scritto di Alberto Arbasino contenuto nel volume Grazie per le magnifiche rose, pubblicato da Feltrinelli nel 1965:

«Ora, si sa appunto che il nostro teatro si divide oggi in due parti disuguali: il côté Niccodemi e il côté Artaud. Ma mentre è certo che al côté Niccodemi appartengono tutti (chi non sta facendo del buon boulevard? non lo so), sarebbe forse arrischiato fondare il côté Artaud sul solo Carmelo Bene. Non so neanche se sappia criticamente quel che sta facendo: […] Si capisce, potrà essere una approssimazione pasticciona rispetto all’ideale irrealizzabile del Teatro della Crudeltà: poco male, sono anni che non vediamo uno spettacolo così geniale».

Il linguaggio che Artaud ricerca è cifrato e unico, tende ad essere musicale e simbolico, non trascura la sua fisicità e dovrebbe potersi ritrovare a mezza via tra il pensiero ed il gesto. Il linguaggio della “crudeltà” innalza alla stregua di segni gli elementi che lo compongono, non accetta di limitarsi alla sola parola articolata. Il luogo da cui proviene e dove ritorna la parola d’Artaud è il corpo.

La parola “crudele” non è un esclusivo veicolo del senso logico, si tratta piuttosto di un prodigio o un geroglifico, non si lascia attraversare da ciò che non le appartiene perché, essendo un autentico flusso di vita, resta impermeabile alle leggi della ragione-lógos. La parola “crudele” è indissolubilmente legata alla corporeità, mira ad incidere i nervi, non s’accontenta d’un unico senso e sfugge ripetutamente alla significazione diventando un vero e proprio punto di fuga dalla logica e dalla metafisica. Il pensiero di Artaud sembra non volersi allontanare da quanto di pulsante vi è nel suo nascere, non intende separarsi dalla fisicità per scivolare nell’etereo, dalla concretezza per essere soltanto astratto.

La parola “crudele” non è un esclusivo veicolo del senso logico, si tratta piuttosto di un prodigio o un geroglifico, non si lascia attraversare da ciò che non le appartiene perché, essendo un autentico flusso di vita, resta impermeabile alle leggi della ragione-lógos. La parola “crudele” è indissolubilmente legata alla corporeità, mira ad incidere i nervi, non s’accontenta d’un unico senso e sfugge ripetutamente alla significazione diventando un vero e proprio punto di fuga dalla logica e dalla metafisica. Il pensiero di Artaud sembra non volersi allontanare da quanto di pulsante vi è nel suo nascere, non intende separarsi dalla fisicità per scivolare nell’etereo, dalla concretezza per essere soltanto astratto.

Jacques Derrida, nei suoi saggi racchiusi nel volume La scrittura e la differenza a proposito di Artaud ha precisato che la sua parola era soufflée. Questa parola, come verbo intransitivo, indica “soffiare”, “tirare” detto di vento, “emettere aria soffiando” o di persone anche “sbuffare” o in senso figurato anche “vedere che aria tira!!” o “prendere il fiato”; legato all’organo, invece, indica il “tirare il mantice”. Il verbo transitivo rimanda ai significati di “soffiare”, “mandare soffi d’aria”, “gonfiare”; con riferimento all’ambito teatrale il senso è collegato al “suggerire”, quindi alla figura del “suggeritore”. Si trova anche “fiatare” o nel tono familiare e confidenziale “togliere”, “portare via”. Si può quindi evidenziare un duplice senso: da un lato sottratta e rubata e dall’altro, invece, suggerita e ispirata.

Nel percorso del pensiero d’Antonin Artaud la ricerca di una parola non ancora catturata nella trappola del senso precostituito e nella rete della significazione, trova la sua formula più felice in che quella che si chiama “la Parola di prima delle parole”, non ancora trasformata in comunicazione ed espressione.

«In che modo, allora, funzioneranno la dizione e la sua scrittura? Tornando ad essere gesti: verrà ridotta e subordinata l’intenzione logica e discorsiva, attraverso la quale solitamente la parola garantisce la sua trasparenza razionale e affina il proprio corpo orientandolo verso il senso, lo lascia stranamente celare da quanto lo rende trasparente, si mette a nudo la carne della parola, la sua sonorità, la sua intonazione e intensità, il grido che l’articolazione della lingua e della logica non ha ancora del tutto congelato, quel movimento unico e insostituibile che la generalità del concetto e della ripetizione continuano senza fine a rifiutare».

«In che modo, allora, funzioneranno la dizione e la sua scrittura? Tornando ad essere gesti: verrà ridotta e subordinata l’intenzione logica e discorsiva, attraverso la quale solitamente la parola garantisce la sua trasparenza razionale e affina il proprio corpo orientandolo verso il senso, lo lascia stranamente celare da quanto lo rende trasparente, si mette a nudo la carne della parola, la sua sonorità, la sua intonazione e intensità, il grido che l’articolazione della lingua e della logica non ha ancora del tutto congelato, quel movimento unico e insostituibile che la generalità del concetto e della ripetizione continuano senza fine a rifiutare».

Si tratta dello stesso impulso psichico che trova un’espressione diventando voce del corpo, traccia, grido. Le parole della ragione-lógos sono ormai la decomposizione di un linguaggio che non fa che ripetere , trasmettere l’impulso psichico, la “Parola di prima delle parole”. Scindendosi dal corpo, e dalla seduzione del gesto, per diventare concetto astratto, logica della rappresentazione, la parola smarrisce l’antica valenza entro cui avveniva la circolazione dei simboli, dei segni. Occorre trovare un impulso psichico vincolato al corporeo, all’unità originaria; una parola che non sia ancora caduta nel labirinto degli infiniti rimandi, non ancora incatenata alla struttura della significazione.

La parola ed il corpo secondo Artaud sono soggetti ad un’emorragia continua, a livello psichico e fisiologico sono aggredite le basi stesse del pensiero, causata dalla struttura logica della rappresentazione che separa dall’origine e dal soffio vitale. Ancor prima che il linguaggio s’articoli in parola, enunciato, fonema, è il soffio della voce. Ancor prima di farsi parola e linguaggio la voce è composta della stessa sostanza del soffio della vita.

Una parola che sia un vero e proprio geroglifico. Un segno collegato con la sua più “crudele” vitalità, non riducibile a diventare un’opera o ad offrire una possibilità di commento; un segno situato tra le parole e le cose. Un segno nel quale la logica della rappresentazione non ha ancora cominciato a funzionare: questo è il geroglifico che ricerca la grammatica “della crudeltà”.

«La consonanza più profonda tra la voce oracolare di Villa e la voce narcisica di Bene sta in questo rinvio al divino, a una funzione teologica della parola coincidente con il discorso impossibile e necessario sul proprio io ideale: i poeti sono i santi della loro stessa perduta divinità, e l’arte è teologica in quanto parla di essa, parla dell’uomo e della sua divinità perduta. […] Emilio Villa e Carmelo Bene sono dunque entrambi presenti a pieno diritto nella litania della “voc hieroglypha” […] ».

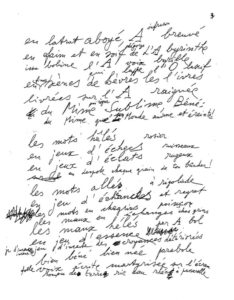

Precisa nella  prefazione Aldo Tagliaferri, raffinato curatore e cultore del poeta milanese, del volume numero 240 della collana «Acquario» stampato il 29 febbraio 1996, mentre era ancora vivo l’editore Vanni Sheiwiller. Riemerso dalla sepoltura delle carte di Emilio Villa il testo ha presentato non pochi problemi di trascrizione perché, sovrapposte alla prima stesura, vi erano parole e frasi variamente aggiunte in penna nera o blu. Nel marzo del 2000, invece, sarà Carmelo Bene, per Bompiani, a dare alle stampe un suo volume di poesie intitolato ’l mal de’ fiori, vi era stato un unico precedente di scrittura in versi in una pagina del romanzo Credito italiano V.E.R.D.I. quasi un racconto uscito nel 1967 per la casa editrice Sugar, che rivela fin dalle prime battute un inestricabile legame, tutto da studiare e approfondire, con l’amico Emilio Villa. «Tu che non sei che non sarai mai stata / il mal de’ fiori presso allo sfiorir / dolora in me nel vano ch’è l’attesa / del non mai più tornare / Te che mi fingo in che non so chiamare / Folle tua la mia voce / sono te che non sei Sono non è / dei morti Non è d’anima / in sogno l’immortale». Emilio Villa e Carmelo Bene, dunque, per attraversare due entusiasmanti e significativi testimoni e artefici del Novecento du côté de chez Artaud.

prefazione Aldo Tagliaferri, raffinato curatore e cultore del poeta milanese, del volume numero 240 della collana «Acquario» stampato il 29 febbraio 1996, mentre era ancora vivo l’editore Vanni Sheiwiller. Riemerso dalla sepoltura delle carte di Emilio Villa il testo ha presentato non pochi problemi di trascrizione perché, sovrapposte alla prima stesura, vi erano parole e frasi variamente aggiunte in penna nera o blu. Nel marzo del 2000, invece, sarà Carmelo Bene, per Bompiani, a dare alle stampe un suo volume di poesie intitolato ’l mal de’ fiori, vi era stato un unico precedente di scrittura in versi in una pagina del romanzo Credito italiano V.E.R.D.I. quasi un racconto uscito nel 1967 per la casa editrice Sugar, che rivela fin dalle prime battute un inestricabile legame, tutto da studiare e approfondire, con l’amico Emilio Villa. «Tu che non sei che non sarai mai stata / il mal de’ fiori presso allo sfiorir / dolora in me nel vano ch’è l’attesa / del non mai più tornare / Te che mi fingo in che non so chiamare / Folle tua la mia voce / sono te che non sei Sono non è / dei morti Non è d’anima / in sogno l’immortale». Emilio Villa e Carmelo Bene, dunque, per attraversare due entusiasmanti e significativi testimoni e artefici del Novecento du côté de chez Artaud.