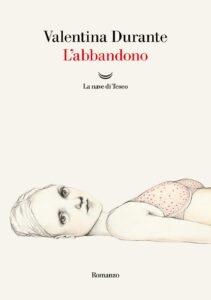

Valentina Durante è nata nel 1975 e vive a Montebelluna (TV). È copywriter freelance. Nel 2019 ha pubblicato La proibizione (Laurana), mentre nel 2020 è uscito Enne (Voland). Del 2022 è invece Immaginare le storie – Atlante visuale per scrittrici e scrittori (Johan & Levi), scritto a quattro mani con Giulio Mozzi. L’ultimo suo romanzo, L’abbandono, è appena uscito per La nave di Teseo. Dal 2019 collabora come docente con la Bottega di narrazione.

Valentina Durante è nata nel 1975 e vive a Montebelluna (TV). È copywriter freelance. Nel 2019 ha pubblicato La proibizione (Laurana), mentre nel 2020 è uscito Enne (Voland). Del 2022 è invece Immaginare le storie – Atlante visuale per scrittrici e scrittori (Johan & Levi), scritto a quattro mani con Giulio Mozzi. L’ultimo suo romanzo, L’abbandono, è appena uscito per La nave di Teseo. Dal 2019 collabora come docente con la Bottega di narrazione.

#

Sei una riconosciuta esperta di comunicazione aziendale, con una formazione da docente di scrittura che opera presso una prestigiosa bottega di scrittura. Inoltre, nel vivere appieno la scrittura, in quanto romanziera di talento, hai un percorso con libri molto originali che a distanza di tempo dal primo lancio trovano ancora spazio sugli scaffali delle librerie. Quanta drammaturgia geometricamente (in)scritta sulla pagina ti accompagna nella vita quotidiana? Cosa resta attorno a te, camminando per il mondo, quando non pensi alle storie da leggere o da scrivere?

La scrittura funziona per me come un modificatore di percezione, sia quando ancora non esiste, sia quando si rassegna a essere definitiva in un testo portato a conclusione e poi eventualmente pubblicato. Vuol dire che quando sto scrivendo, o progettando di scrivere, o mi sento anche solo attratta dalla possibilità, dalla vertigine di scrivere (c’è sempre qualcosa di vertiginoso nel mettere in cantiere un nuovo progetto), quando sono tutta interna alla scrittura anche solo come prospettiva, il mondo viene filtrato pressoché in automatico da questa postura mentale (o stortura, o vizio, o lusinga, o ossessione… chiamala come vuoi). Il mondo si trova a essere tutto considerato attraverso gli occhi della scrittura e non come semplice materiale d’uso, bensì come opportunità per la costruzione di un fatto linguistico, il mondo diventa parlante oltre che essente. Ti porto a titolo di esempio il giardino di casa mia, la casa dove ho vissuto la mia adolescenza e dove i miei genitori vivono tutt’ora: è stato il punto di partenza per immaginare il giardino dove sono ambientate alcune scene de L’abbandono. Lì, un tempo, c’era una betulla molto bella, dalla chioma ripiegata all’ingiù, verso il terreno, alla maniera dei salici. Sia nella realtà che nella finzione del romanzo la betulla è stata a un certo punto tagliata (nella realtà è accaduto una quindicina di anni fa) ed è divenuta perciò un fantasma, un collettore di ricordi. Quando faccio visita ai miei e guardo quello spazio dove già da tempo è stato piantato un albero diverso, succede che i ricordi di eventi accaduti entrino in collisione con i fatti immaginati nella stesura del romanzo: ricordi e immaginazioni si mischiano e si compenetrano tanto che a volte mi sembra di non sapere più distinguere con certezza quelli realmente accaduti da quelli semplicemente inventati. E cosa significa, poi, “accadere”? Anche un fatto linguistico, dopo tutto, è un accadimento. Quindi se la tua domanda è: che mondo resta quando metti da parte la scrittura? Rispondo: quando cominci a scrivere, non esiste più mondo che non entri a far parte della scrittura, che sappia resisterle indifferente.

Con la tua scrittura hai dato voce a personaggi che vivendo vite altre, puntano sempre al cuore del lettore: Bang, un colpo secco di dialogo efficace! Bang, Bang, Bang: ecco un colpo di scena che lascia il lettore senza parole! Con le tue pagine mostri la vita vera, fattuale, caotica e magmatica a chi ti legge. Ammesso che esista – concretamente – una definizione utile di genere letterario, qual è quello in cui inseriresti le tue storie?

Direi romanzo psicologico, però attenzione: non tanto perché m’interessa lo scandaglio dell’interiorità dei personaggi (che per inciso sì, m’interessa, laddove però non si mantenga solo su un piano di superficie; il che accade frequentemente – e per paradosso – proprio con le mappature psichiche, quando vengono presentate come condizioni piuttosto che come tensioni); non tanto per quello, dicevo, quanto perché nei miei romanzi tutto ciò che accade – l’insieme di eventi ed esistenti – origina dalla percezione fatalmente distorta del narratore che lo registra e ne fa rapporto. Sono ormai dieci anni che scrivo narrativa: non sono poi molti, ma sono abbastanza per prendere atto che la quasi totalità dei miei testi – romanzi e racconti – è narrata in prima persona. Ci possono essere (e spesso ci sono) più narratori in uno stesso romanzo, o anche solo l’illusione, la messa in scena dell’esistenza di più narratori che si spalleggiano o si contraddicono, ma resta il fatto che io capisco di poter iniziare a scrivere solo quando una voce nella mia testa comincia a dettare dicendo “io”. Ho imparato a dare molto peso a ciò che la mia scrittura rivela di me, alla capacità che la lingua ha di precederci funzionando come profezia più che come refertazione, e sai cosa ne ho concluso? Che scrivo in prima persona per sentirmi addosso la libertà di affermare il probabilmente falso; dove la chiave – ciò che dà scopo allo scandaglio psicologico, dunque al possibile grado di verità del romanzo – sta proprio in quel “probabilmente”: costruire una lettura del reale e contestualmente la controprova che la smantella.

laddove però non si mantenga solo su un piano di superficie; il che accade frequentemente – e per paradosso – proprio con le mappature psichiche, quando vengono presentate come condizioni piuttosto che come tensioni); non tanto per quello, dicevo, quanto perché nei miei romanzi tutto ciò che accade – l’insieme di eventi ed esistenti – origina dalla percezione fatalmente distorta del narratore che lo registra e ne fa rapporto. Sono ormai dieci anni che scrivo narrativa: non sono poi molti, ma sono abbastanza per prendere atto che la quasi totalità dei miei testi – romanzi e racconti – è narrata in prima persona. Ci possono essere (e spesso ci sono) più narratori in uno stesso romanzo, o anche solo l’illusione, la messa in scena dell’esistenza di più narratori che si spalleggiano o si contraddicono, ma resta il fatto che io capisco di poter iniziare a scrivere solo quando una voce nella mia testa comincia a dettare dicendo “io”. Ho imparato a dare molto peso a ciò che la mia scrittura rivela di me, alla capacità che la lingua ha di precederci funzionando come profezia più che come refertazione, e sai cosa ne ho concluso? Che scrivo in prima persona per sentirmi addosso la libertà di affermare il probabilmente falso; dove la chiave – ciò che dà scopo allo scandaglio psicologico, dunque al possibile grado di verità del romanzo – sta proprio in quel “probabilmente”: costruire una lettura del reale e contestualmente la controprova che la smantella.

Quali sono gli autori classici, immortali, che vedi come mentori del tuo percorso? Quali gli autori contemporanei – viventi – che pure ti hanno accompagnato nel tuo apprendistato autoriale?

Qui volentieri passo; e non perché questi autori non ci siano – ci sono: tanto nel primo quanto nel secondo gruppo –, ma perché se ora te li nominassi si produrrebbe una lista, e io considero la diffusione delle liste – queste elencazioni più o meno illustri dove tu, autrice, autore, o sei dentro o sei fuori, e il tuo essere fuori sembra calare come sentenza inappellabile e definitiva sul tuo lavoro – ecco, io reputo questa vertigine enumeratrice uno dei mali dell’odierno discutere di letteratura, che ha preso non a caso una connotazione sempre più agonistica o aziendalista con punteggi, classifiche, finali, tabelle e consuntivi. Tanto più che le mie “liste” sono costantemente soggette a revisione a seconda del progetto a cui sto lavorando; sono canoni a geometria variabile: dunque, alla fine della fiera, nemmeno veri canoni.

Che rapporto hai con il cinema e i fumetti? E quali sono i tuoi autori preferiti di questi due medium narrativi?

Negli ultimi due anni – ossia da quando anch’io, con tempistiche da laggard, mi sono convertita alle piattaforme di streaming on demand – ho fatto una scorpacciata di serie televisive. Ce ne sono di qualità ottima – ti cito Mad Man, Better Call Saul, Glow o The Crown solo a titolo di esempio – ma trovo interessanti, nonché tremendamente utili allo scrivere, anche operazioni più commerciali dalla tenuta lunghissima tipo The Walking Dead. Le trovo istruttive perché ti mostrano le leve di fidelizzazione degli spettatori, partendo dal presupposto che i meccanismi di trama in questi prodotti tendono a un certo punto a ripetersi e che rivitalizzare la narrazione introducendo di continuo nuovi personaggi comporta sempre un rischio; ecco che il lavoro sull’arco di trasformazione dei personaggi principali – quelli che ti ritrovi stabilmente, dalla prima all’ultima serie – diventa cruciale; diventa cruciale farli evolvere senza snaturarli per non compromettere quel capitale di riconoscibilità e attaccamento che hai saputo far maturare nel pubblico. Trovo siano spunti proficui anche per chi, come me, scrive narrativa non di genere. Tu parlavi di autori. Invece ti dirò che ultimamente presto molta attenzione agli attori. Perché? Perché l’attore ha un corpo che è sempre lo stesso, quello del suo io materiale, e con quel corpo che è stabile, o disposto a modificarsi solo fino a un certo punto, deve impersonare personaggi di volta in volta differenti; personaggi che magari gli si apparentano fisicamente, ma non sono – o raramente sono – nati come ipotetici cloni della sua fisicità, non sono lui (pensa a Marlon Brando che al provino per il ruolo di Vito Corleone recitò con del cotone in bocca per appesantirsi le guance e apparire più vecchio). Lo stesso accade anche a chi, scrivendo, si trova a dare forma al mondo sensoriale di personaggi dalla fisicità spesso del tutto estranea alla propria. Per me, donna dalla struttura fisica minuta, scrivere impersonando – che so – un uomo alto un metro e  novanta e in forte sovrappeso significa – e ancora prima che immaginarne i pensieri – provare a sentirmi attraverso un corpo che funziona da centro di percezione completamente diverso dal mio. È un diverso modo di sedersi a tavola, di salire le scale, di stare in piedi in una metropolitana affollata, di sentire la gravità mentre cammino o corro, di dormire (pancia in su, pancia in giù, lato destro oppure sinistro? E qual è il ritmo della respirazione?), c’è una diversa sensazione di riempimento gastrico mentre si mangia, si beve, di svuotamento intestinale mentre si va di corpo ecc ecc e tutto questo può essere prosaico fin che ti pare, ma influenza il mondo mentale del personaggio perché il sentire diventa anche un sentirsi, un percepirsi in relazione allo spazio, agli oggetti, all’aria, alla temperatura e naturalmente agli altri corpi. Come si trasforma la fisicità di Willem Dafoe quando interpreta Vincent Van Gogh nel film di Julian Schnabel, o il guardiano pazzo di un faro in The Lighthouse di Robert Eggers, o il cineasta erotomane in Tommaso di Abel Ferrara? Come cambia, in quello stesso corpo, il modo di gesticolare, come si modella e si turba la mimica del volto, quanto questo corpo si tiene, si compone, e quanto viceversa si sbraca (in The Lighthouse, per dire, Dafoe scorreggia), com’è il suo timbro di voce, il ritmo delle parole, le pause, la respirazione, come muta il suo ingombro nello spazio? (nel suo essere Vincent Van Gogh c’è una continua tensione fra l’appartenere fortissimamente al mondo attraverso un sentire estatico, che si fa arte ed estasi, e un disappartenergli, un vedersi sempre in una posizione disassata…) Forse è un modo riduttivo di guardare un film – questo fissarsi sull’attore… fa persino un po’ groupie –, ma a me piace definirlo “focalizzato”.

novanta e in forte sovrappeso significa – e ancora prima che immaginarne i pensieri – provare a sentirmi attraverso un corpo che funziona da centro di percezione completamente diverso dal mio. È un diverso modo di sedersi a tavola, di salire le scale, di stare in piedi in una metropolitana affollata, di sentire la gravità mentre cammino o corro, di dormire (pancia in su, pancia in giù, lato destro oppure sinistro? E qual è il ritmo della respirazione?), c’è una diversa sensazione di riempimento gastrico mentre si mangia, si beve, di svuotamento intestinale mentre si va di corpo ecc ecc e tutto questo può essere prosaico fin che ti pare, ma influenza il mondo mentale del personaggio perché il sentire diventa anche un sentirsi, un percepirsi in relazione allo spazio, agli oggetti, all’aria, alla temperatura e naturalmente agli altri corpi. Come si trasforma la fisicità di Willem Dafoe quando interpreta Vincent Van Gogh nel film di Julian Schnabel, o il guardiano pazzo di un faro in The Lighthouse di Robert Eggers, o il cineasta erotomane in Tommaso di Abel Ferrara? Come cambia, in quello stesso corpo, il modo di gesticolare, come si modella e si turba la mimica del volto, quanto questo corpo si tiene, si compone, e quanto viceversa si sbraca (in The Lighthouse, per dire, Dafoe scorreggia), com’è il suo timbro di voce, il ritmo delle parole, le pause, la respirazione, come muta il suo ingombro nello spazio? (nel suo essere Vincent Van Gogh c’è una continua tensione fra l’appartenere fortissimamente al mondo attraverso un sentire estatico, che si fa arte ed estasi, e un disappartenergli, un vedersi sempre in una posizione disassata…) Forse è un modo riduttivo di guardare un film – questo fissarsi sull’attore… fa persino un po’ groupie –, ma a me piace definirlo “focalizzato”.

Il fumetto, mi chiedi anche. E qui sono costretta a confessare un pregiudizio: sono stata, fino alla soglia della trentina, una otaku della primissima guardia, una lettrice compulsiva di manga e spettatrice di anime. Ti parlo della metà degli anni Novanta, quando il fenomeno in Italia era carbonaro, confinato nella semi-clandestinità delle fumetterie specializzate, con le prime pubblicazioni – Zero e Mangazine – ancora allo stadio di fanzine, prima di essere pubblicate dalla poi defunta Granata Press. Quando il fenomeno è diventato mainstream – e il processo è iniziato con la fortuna dei manga di Akira Toriyama (da poco scomparso e non a caso molto celebrato), dell’anime Neon Genesis Evangelion e con l’assunzione alla vetta del cinema engagé di Hayao Miyazaki (che quando invece dirigeva Lupin III o Conan il ragazzo del futuro veniva rubricato qui in Italia come “roba per bambini” o “roba per fissati”) –; quando il numero di titoli in edicola ha preso a moltiplicarsi, io mi sono via via allontanata (disamorata? forse); e può essere che fra le due cose ci sia anche solo una convergenza temporale, non per forza una consequenzialità. Resta il fatto che per me “fumetto” è rimasto sinonimo di “ manga” e a oggi non sono riuscita ad aprirmi, a crearmi una cultura alternativa – e di questo certo mi dispiace. Se mi chiedi un autore, ti dico senza dubbio Go Nagai. Non però il Nagai della trasposizione a fumetti dell’Inferno; per vedere cosa Nagai ha di interessante da dire – e da mostrare – attraverso un immaginario che si plasma fortemente sulla prima delle tre cantiche dantesche occorre leggere il terribile Devilman, oppure Mao Dante.

Ogni scrittore immagina un lettore ideale. O forse no. Per te esiste? Se sì, il tuo lettore ideale come è fatto?

Il lettore ideale è – sulla scorta del “lettore modello” di Umberto Eco – una funzione del testo: niente di più, niente di meno. Non mi sto impantanando nella teoria, anzi: i riflessi di questo pensiero sono molto pratici e usabili. Se è il testo, e solamente il testo, a creare il suo lettore ideale – quello sul quale le decine, centinaia, sperabilmente migliaia di lettori empirici tenderanno a identificarsi per godere di una lettura soddisfacente – significa che il lettore ideale emerge dal testo solo nel momento in cui questo diviene un meccanismo abbastanza autosufficiente da crearne uno, è in grado da solo di produrre le regole che ne governano la lettura. E come si stabilisce se un testo è “abbastanza autosufficiente”? Tra riscritture ed editing, negli anni sarò arrivata a rileggere L’abbandono una cinquantina di volte. Eppure – soprattutto se è trascorso un po’ di tempo dalla rilettura precedente – ci sono alcune parti in cui tutt’ora mi emoziono; e mi emoziono – attenzione – non perché ricordo l’emozione che ho provato mentre le scrivevo, e neppure le emozioni che hanno accompagnato gli eventuali accadimenti che hanno ispirato la scrittura; io mi emoziono perché il testo produce emozione, perché il testo – nel suo essere un atto linguistico concluso – ha in sé le caratteristiche per chiamare il lettore a cooperare, facendo persino dimenticare alla sua autrice empirica di essere tale. Quei personaggi, quegli accadimenti, sono diventati altro da me, dalla mia immaginazione che li ha creati, sono appunto autosufficienti. Dunque, chi è il mio lettore ideale? Sono io: nel momento in cui, proprio scoprendomi come tale, capisco che il romanzo è davvero finito.

nella teoria, anzi: i riflessi di questo pensiero sono molto pratici e usabili. Se è il testo, e solamente il testo, a creare il suo lettore ideale – quello sul quale le decine, centinaia, sperabilmente migliaia di lettori empirici tenderanno a identificarsi per godere di una lettura soddisfacente – significa che il lettore ideale emerge dal testo solo nel momento in cui questo diviene un meccanismo abbastanza autosufficiente da crearne uno, è in grado da solo di produrre le regole che ne governano la lettura. E come si stabilisce se un testo è “abbastanza autosufficiente”? Tra riscritture ed editing, negli anni sarò arrivata a rileggere L’abbandono una cinquantina di volte. Eppure – soprattutto se è trascorso un po’ di tempo dalla rilettura precedente – ci sono alcune parti in cui tutt’ora mi emoziono; e mi emoziono – attenzione – non perché ricordo l’emozione che ho provato mentre le scrivevo, e neppure le emozioni che hanno accompagnato gli eventuali accadimenti che hanno ispirato la scrittura; io mi emoziono perché il testo produce emozione, perché il testo – nel suo essere un atto linguistico concluso – ha in sé le caratteristiche per chiamare il lettore a cooperare, facendo persino dimenticare alla sua autrice empirica di essere tale. Quei personaggi, quegli accadimenti, sono diventati altro da me, dalla mia immaginazione che li ha creati, sono appunto autosufficienti. Dunque, chi è il mio lettore ideale? Sono io: nel momento in cui, proprio scoprendomi come tale, capisco che il romanzo è davvero finito.

Come impieghi il tempo quotidiano dedicato allo studio delle fonti utili ad arricchire le tue storie?

Sono solita definire la mia immaginazione “a priorità di forma”. Significa che raramente la spinta alla scrittura nasce in me come promessa e premessa di storia e che il desiderio è quasi sempre di tipo formale e imitativo: il desiderio di ri-usare – dunque di re-inventare attraverso le mie proprie, originali immaginazioni – le forme già elaborate da altri nel passato remoto o recente. Del resto l’imitazione è alla base di ogni attività umana e quello che ci appare come l’automatismo profetico dello scrivere – la scrittura che sembra “farsi da sé” – altro non è che un richiamare dalla memoria più riposta e spesso inconsapevole delle combinazioni di lessico e sintassi incontrate a un certo punto della nostra vita, attraverso altri testi e altri autori (e il linguaggio naturale, certo; eppure anch’esso filtrato da quello letterario – non si dice forse che per scrivere bisogna leggere? È un buon consiglio, un ottimo consiglio: la memoria si riempie di automatismi preziosi). Direi quindi che il “tempo quotidiano dedicato allo studio delle fonti” coincide nel mio caso con il tempo destinato alla lettura; una lettura spesso non programmata e vissuta come incontro, come attrazione – c’è una pulsione erotica alla base sia del leggere che dello scrivere, nessuno potrà mai distogliermi dal pensarlo. Poi certo: c’è il documentarsi funzionale al progetto, ma quello subentra sempre dopo, come conseguenza di un discorso già avviato. Un’inversione del Rem tene, verba sequentur? No: le cose ci sono sempre, giacché si vive; e parte di questa vita può essere vissuta attraverso le parole altrui, le parole sono esse stesse le cose. Aggiungo un’ultima considerazione: per noi scrittrici, spesso ghettizzate in una spinta alla scrittura come coazione all’autobiografismo quando non all’esplorazione sistematica dei cosiddetti “grandi temi al femminile” (maternità, relazioni di coppia, contesti discriminatori, rapporto con la madre…), ecco, per noi fare un ragionamento sulla forma come prima istanza, esporre un’intenzione formale prima ancora che contenutistica, ha anche un valore politico. Pretendere di poter dare corpo a questi stessi temi non già perché spinte verso di essi in quanto tali, ma in ragione di un’attrazione formale – dove, se la scrittura è un modo per imprigionare o sguinzagliare fantasmi, questi sono fantasmi linguistici, non fantasmi psichici –, questo mutamento di prospettiva dà vita a una proposizione di tipo estetico e l’estetica, quando facciamo arte, ha sempre una connotazione morale e di militanza.

Quale tipo di storia non scriveresti mai?

Anni fa, in un testo in cui descrivevo il mio rapporto con la scrittura (avevo appena pubblicato il mio primo romanzo), dicevo che una delle rivelazioni che più ti scuotono quando pratichi lo scrivere da una certa quantità di tempo è la presa di coscienza che non potrai mai inventare qualunque tipo di storia. In potenza, l’immaginazione si dà come qualità infinita: non essendo vincolata a limiti tangibili, nulla dovrebbe esserle precluso. E, invece, scrivendo ti accorgi che non è affatto così, che esiste una massa di cose che solo a forza potresti far entrare dentro il tuo immaginario – eccola, la parola che fa da perimetro –, ma anche quando questo accade, quando sulla carta ci riesci, o ti sembra di riuscirci, il risultato stona, tutto sa un po’ d’accatto, di finto fatto male. Non ti senti (e non sei) credibile. Se la scrittura funziona da specchio rivelatore – o almeno così si dice – sospetto che la sua qualità veridica consista proprio in questo: nel farci vedere riflessi non tanto in ciò che immaginiamo, ma in ciò che non riusciamo a immaginare, definendoci per sottrazione. Dunque, quale storia non scriverei mai? Tutte quelle che, nei fatti (e magari pur desiderandolo), non riuscirò a scrivere.

Ti andrebbe di raccontarci quanto ti sei allenata, in tutti questi anni, per arrivare a credere in te stessa come scrittrice?

Dovresti rifarmi questa domanda fra una decina d’anni, anche se temo ti darei la stessa risposta: con grossa fatica riesco ad avere fiducia in me stessa come scrittrice, mi sento il più delle volte gravata da un prodigioso complesso dell’impostora e la famigerata parola – “scrittrice” – quasi mai la adopero mea sponte, e quando accade è sempre per necessità di servizio, non certo per reclamare l’appartenenza a uno status o, peggio, il partecipare di una posizione (la qual cosa per lo più mi urta: ci vedo la difesa di una presunta superiorità morale – che chiaramente non c’è –, la volontà di un arroccamento…). Rispondendo a Lea Vergine in un’intervista, Giorgio Manganelli disse che “non esiste un modo per sapere se uno è o non è scrittore. Scrive e basta. Non può fare altro.” E che invecchiare significa per lo scrittore non saperlo, e sapere che non lo si saprà mai: “Sono i giovani che dicono: ‛Noi siamo scrittori’. Il vecchio può dirlo per motivi sindacali, per fare dispetto agli altri, per persuadere sé stesso che la sua vita ha avuto un senso, per dirsi che gli dei l’hanno protetto, che è benedetto dal destino, ma in realtà sa benissimo che non sa minimamente che cosa è.” Dunque dubitano anche i grandissimi, perché il dubitare può essere un’azione sana, igienica, che incita se non altro a darsi da fare, a non sedersi sugli allori inesistenti di un pedigree conquistato – e a beneficio di che, poi.

In fondo, alla fine della corsa del vivere quotidiano, tu perché scrivi storie?

Perché non farlo sarebbe peggio.

“Le scrittrici in gamba, fanno molte cose e se la cavano bene nel loro stare al mondo. Altre autrici di storie, talvolta persone davvero intelligenti, possono fare tutto, o il contrario di tutto, sempre alla grande. Però a volte, in quella ricerca artistica estrema, fuggono dal vivere, per un eccesso di sensibilità.” Queste sono le parole di un mio “vecchio” insegnante di scrittura torinese. Se dovessi raccontare ai tuoi allievi cosa combini quando cerchi un equilibrio tra lo stare al mondo come persona, e lo scrivere una storia come scrittrice, quali parole useresti?

Sai quando ho iniziato a scrivere? Narrativa, intendo: la scrittura professionale, pubblicitaria, di servizio, la praticavo già da un decennio. È stato qualche anno dopo la nascita di mio figlio. Ero reduce da una depressione post partum che, anziché assumere la forma saturnina, paradigmatica e standard, della melancolia, batteva come ansia invincibile, con punte ossessive e ipocondriache alle quali non ero certo nuova – vivaddio – ma che fino ad allora avevano agito, se non altro, contro di me. Adesso mi accorgevo di dirigerle verso mio figlio, con un comportamento di angoscia predittiva costante, da madre apprensiva oltre ogni soglia di ragionevolezza. Come tutti i nevrotici di lungo corso, so di possedere un pensiero ruminante. Questo ruminare continuo che è sia immaginifico che verbale lo puoi paragonare – che so – a un mattone. Con un mattone poi costruirci una casa, oppure puoi tirarlo in testa a qualcuno (più spesso a te stessa). Quando per curiosità e per diversivo ho cominciato a comporre i primi racconti, mi sono accorta che la scrittura funzionava da fantastico catalizzatore di questa energia psichica altrimenti nociva; non il riversare su carta un disagio, la scrittura come sfogatoio, la narrazione autoterapica (che esiste, ha uno suo nobile senso, ma non m’interessa), bensì lo scrivere – e perciò l’immaginare – in direzione della bellezza, di una ricerca della bellezza. La mitopoiesi si sostituiva all’ossessività, e il pensiero ricorsivo continuava sì a essere tale, ma con uno scopo, una volontà artistica (che poi io ci riesca, a produrre arte, questa è altra faccenda; ma rivendico la liceità del tentativo). Non so se questo sia un equilibrio: lo definirei piuttosto un compromesso. Di sicuro lo scrivere mi allontana dal mondo inteso come quella cosa che può esistere anche al di là di una sua potenziale rappresentazione – l’ho detto; mi fornisce un alibi, un paravento socialmente accettabile per un’introversione che mi apparterrebbe comunque – ma senza per così dire il “bollino di garanzia”. Poi quando devi promuoverti sei costretta a mettere il naso fuori dalla porta di casa: ecco perché mi mette sempre a disagio; ecco perché, forse, (un po’) mi fa bene.